「もやもや病と妊娠・出産、遺伝 ~安心して未来を描くために~」

6月22日(日)に、もやの会関東ブロック主催の講演会+交流会が開催されました。会場とオンライン合わせて約60名の方が参加されました。

テーマは「妊娠・出産と遺伝」。当日は、アンケート結果のご報告、患者さんからの体験談、そして専門医による講演が行われ、さまざまな立場から、もやもや病と向き合いながら歩む妊娠・出産の現実が語られました。

アンケートの結果報告と患者さんの体験談

昨年度実施したアンケート調査の報告では、妊娠・出産に関する不安や、医療や支援へのニーズの高さがあらためて明らかになりました。

今回は、三名の患者さんが、それぞれの妊娠・出産、そして子育ての体験談を文書で寄せられました。

症状や環境の違いはあっても、「どこで、どう相談したか」「不安との付き合い方」「小さな工夫の積み重ね」など、実感のこもったお話に、うなずきながら聴き入る方の姿が印象的でした。

専門家から学ぶ「正しい知識と選択のために」

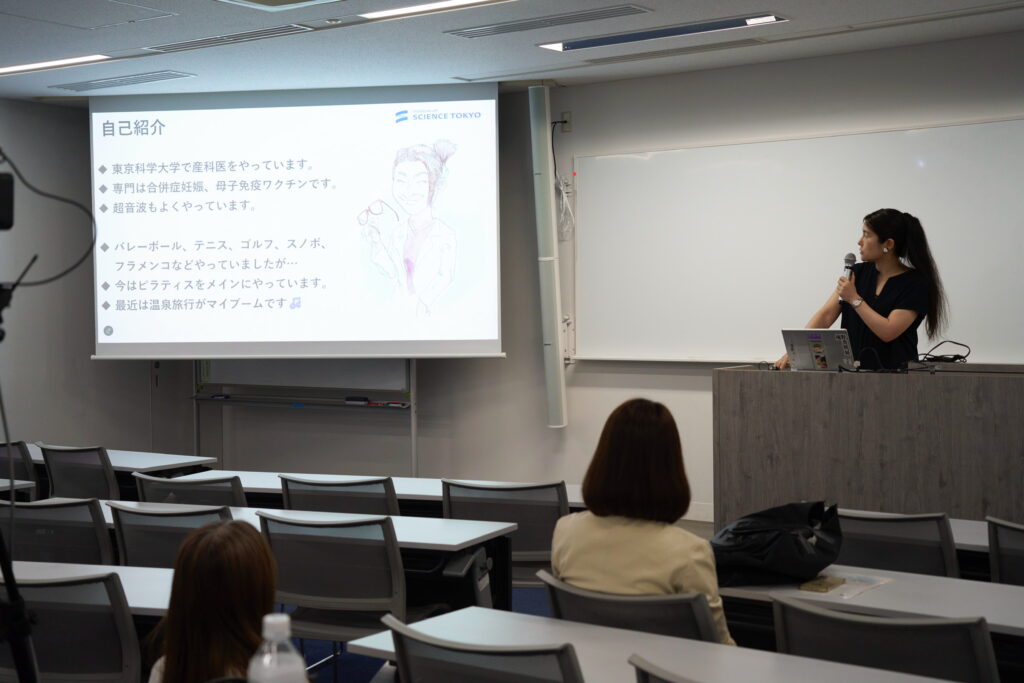

専門医による医療講演では、東京科学大学より「もやもや病出産チーム」の3名の先生方が登壇されました。

まず、産婦人科の羅(つらね)ことい先生は、妊娠を考え始めた段階からの健康管理(プレコンセプションケア)の大切さにふれ、「血圧管理や貧血の予防が、安全な妊娠のための鍵になる」と話されました。

続いて、不殿絢子先生は、もやもや病のある方が出産を迎えるにあたっての注意点や、分娩方法の選び方などをわかりやすく説明してくださいました。

また、脳神経外科の原祥子先生からは、もやもや病と遺伝の関係について最新の知見が紹介されました。

「RNF213という遺伝子の変化が、発症しやすさに関係している可能性はあるが、原因そのものではない」とのこと。

遺伝子検査には限界もあるため、不安に対しては遺伝カウンセリングを活用することの重要性が強調されました。

講演から考える今後の課題

今回の講演を通じて、医療や制度だけでなく、「情報」や「語り合いの場」の不足が、もやもや病の妊娠・出産をより不安にしているという現実が見えてきました。

講演では、現在作成中の厚労省研究班のパンフレットや、今後の研究についても共有され、「当事者の声をもとにした支援のかたち」を患者や医師だけでなく、様々なつながりを活用して課題を解決していくことが期待されます。

後半の交流会では、話を通じて様々な体験や意見が交わされました。

講演会後のアンケートから、参加者の声を紹介します。

(医療講演会)

・知りたかった事がしれて安心した部分もありました。自分が通っている病院でどのような体制を整えてくれるのか知りたいと思いました。妊娠する前から自分の体と向き合って(薬の変更など)主治医とも話し合って選択していかないと行けないと感じました。

・遺伝の話について興味深く聞けたのでよかったです

・3人もの講師をお呼びしていただきありがとうございました。もやもや病の概略ではなく、妊娠、遺伝とった側面からのフォーカスが病気を理解する大きな助けとなったと思っています。あの場では質問できませんでしたが、しばらく講義の内容を反芻すると後から質問事項が思いついてきました。講師側としてはその場で終わりにしたいかもですが、後日の質問に関しても受け入れられる環境があればいいなと感じました。難しいと思いますが。。。

(交流会)

・患者の家族の方の気持ちに触れることも大切だと思いました。もやもや病でも、悲観的にならず、恋愛されている方にお話聞くことができ、良かったです。

・都合により欠席しました。次回は参加してみたいです。

・みなさんそれぞれ、ご本人やご家族のことを心配する気持ちが同じで、安心というか仲間というか、そう言う気持ちになり、参加して良かったと思いました